お問い合わせcontact

ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください

- 公立大学法人福島県立医科大学 心臓血管外科

〒960-1295 福島県福島市光が丘1

TEL:024-547-1111(代表)

ホーム > 患者様へ

当科が治療の対象としている各疾患分野についてのご説明です。

虚血性心疾患

心臓は全身に血液を送るためのポンプです。単純な機能ですが、働きが低下したり、休んだりすることは命に関わります。生命に直結する働きをしていることはご存じの通りです。

ポンプとしての働きは、すなわち筋肉の収縮です。筋肉が動き続けるためには栄養や酸素が必要です。それを送っているのが血管です。心臓の表面には冠動脈という血管が大動脈から右1本(右冠動脈)、左は1本(左冠動脈主幹部)から短い距離で2本(前下行枝と回旋枝)に分かれて心臓の表面を走行し、さらに枝分れしながら心臓の筋肉の隅々に栄養や酸素を送っています。

高血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙、高尿酸血症、腎臓機能低下に加えて年齢を重ねると動脈硬化が進みます。動脈硬化が高度に進んでゆくとさらに血管が硬くなり、血管壁が厚くなってしまうため、血管の通り道がさらに狭くなってゆきます。この冠動脈が狭くなったり、閉塞すると心臓の筋肉に十分な栄養や酸素が届かなくなります。

狭くなって血液低下が強くなって引き起こされる状態が狭心症です。一方、閉塞した場合は心筋梗塞となり、さらに重症な状態に陥ります。

狭心症とは?

心臓の筋肉に酸素や栄養が不足すると心臓の筋肉が酸素不足となり、心臓の収縮が低下するため、胸痛や呼吸苦などを認めるようになります。この状態を狭心症と呼びます。まだ心臓の筋肉は回復可能です。

心筋梗塞とは?

狭心症の状態よりさらに進行した状態であり重症です。冠動脈が閉塞あるいはそれに近い状態になると栄養や酸素が全く行かなくなるため心臓の筋肉は壊死し、回復不可能な状態になってしまいます。このような状態が続くと、全身の血液の循環が悪くなり、いわゆる心不全になります。心不全が続くと肝臓や腎臓などの全ての臓器に負担がかかり、腎不全や肝不全を引き起こしたり、肺での循環も悪くなり肺に水が溜まり(肺水腫)、やがて多臓器不全になり重篤になります。

治療方法は?

心臓の動きをよくするためには心臓の筋肉への血流(栄養、酸素)を回復させる必要があります。

多くの場合、狭心症や心筋梗塞になった方には血管を拡張する薬、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬や抗凝血薬)や、心臓の筋肉を保護するような薬で治療をおこないますが、より症状が強い場合にはカテーテル治療や冠動脈バイパス手術が必要になります。

カテーテル治療(Percutaneous Coronary Intervention:PCI)

冠動脈の狭窄病変が少ない場合には薬やカテーテルによる治療(PCI)を優先して行います。しかし、左冠動脈主幹部(前述)および複数の冠動脈に狭窄・閉塞が認められた場合やカテーテル治療が困難な場合には冠動脈にバイパス(迂回路)を作る手術治療が勧められます。

カテーテル治療とは手首や鼠径部(足の付け根)の動脈よりシースという太い管を刺入してこれを冠動脈の入り口まで進めます。このシースを使用して、折りたたまれた風船(バルーン)や折りたたまれたステント(筒状の金属の金網)を挿入し、狭くなった冠動脈を押し広げて血液の通りをよくします。

冠動脈バイパス手術(CABG:Coronary Artery Bypass Grafting)

冠動脈バイパス手術は、カテーテル治療の考え方と大きく違っています。狭くなっている先に血液が十分行き渡らない状態を解決する方法として、狭い場所を広げるのがカテーテル治療ですが、バイパス手術は狭くなっている所には直接手を付けず、その先の血管に血流の良い新たな血管をつなぐ(血流の迂回路=バイパス)ことで、心臓の筋肉へ血流を増やす治療です。

バイパスとして使用される新たな血管(グラフト)としては、胸骨(前胸部中央の骨)の裏側に存在する内胸動脈(左右に1本ずつ)、胃に沿って存在する右胃大網動脈、肘から手関節の範囲に存在する橈骨動脈や、足の皮下にある大伏在静脈などが使用されます。これらの血管は採取しても体に大きな影響を及ぼすことはありません。

当施設の冠動脈バイパス手術は、両側の内胸動脈を使用した術式が標準術式であり、現在90%を超える患者さんに使用していますが、その他のグラフトも病気の場所、数、患者さんの状態を考えて使用しています。

冠動脈バイパス手術の効果としては、症状が軽減・消失することはもとより、将来的に心筋梗塞を起こす危険も軽減することが期待できます。また、カテーテル治療に比較して長生きできる効果(長期生存改善効果)も期待できます。

心臓の手術は一般的に心臓を一時的に停止させて行う心停止下の手術が多く、その際には心臓と肺の代わりとなる人工心肺といった装置が必要になります。しかし当科では原則として、人工心肺を使用しないで心臓が動いたまま冠動脈の血管をつなぐ(吻合)、心拍動下バイパス術(Off Pump CABG)を90%以上の患者さんに行っています。それにより心臓を止めることや人工心肺を使うことによる体への負担が軽減されることが期待されます。

カテーテル治療は循環器内科、冠動脈バイパス手術は心臓血管外科が担当します。当院ではガイドラインに基づいた治療を行っております。たとえば冠動脈に狭窄があったとしても有意な狭窄ではない場合は内服治療にて経過を見ることもあります。また治療選択が難しい場合は、毎週行われる循環器科と心臓血管外科でのカンファレンスで議論し、患者さんにあった適切な治療を提案しています(ハートチームによる治療)。

一般的な手術後の経過は、手術翌日ICUから一般病棟に移動。心臓リハビーテーションプログラムに沿って翌々日には起立、歩行、食事が開始されます。術後7日程度には病棟内を歩行できるようになり、術後評価を経て術後14日までには退院できる状態になります。

骨格筋由来細胞シート(ハートシート)心表面移植術

当院は虚血性心疾患による重症心不全に対する骨格筋由来細胞シート(ハートシート)心表面移植術の認定施設となっています。カテーテル治療や冠動脈バイパス手術、内服治療を行っても心臓の機能が回復しない患者さんを対象とした治療法です。

心臓弁膜症とは

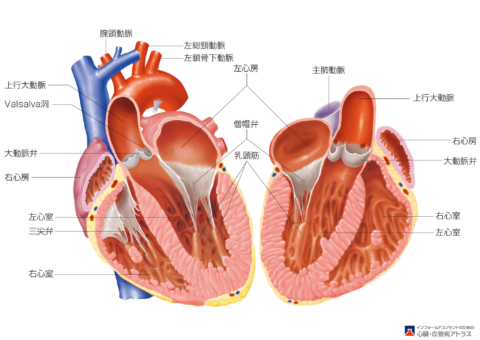

心臓は解剖学上、心筋壁によって右心房、右心室、左心房、左心室の4つの部屋に分かれており、それぞれが協調して収縮・拡張することで、常に血液を一定方向に駆出しています。すなわち、全身から戻ってきた血液は大静脈を通って右心房から右心室に流れ込み、右心室から送り出された血液は肺動脈を通って肺に流れ、ガス交換が行われます。肺で酸素化された血液が肺静脈を通って左心房にから左心室に送られ、左心室から大動脈に送り出され、全身に流れていきます(図1)。

図1;心臓の解剖

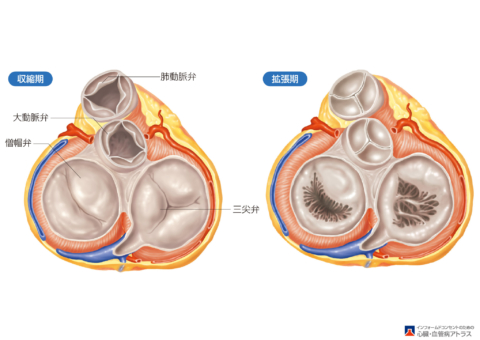

このように、心臓が一定方向に効率よく血液を送り出すために、心臓の部屋と部屋の間には、「弁膜」というしきりがあり、逆流防止弁の役割を担っています。(図2)

この弁膜(弁)は4つあり、右心房と右心室の間の弁が「三尖弁」、右心室と肺動脈の間の弁が「肺動脈弁」、左心房と左心室の間の弁が「僧帽弁」、左心室と大動脈の間の弁が「大動脈弁」となっています。

これらの弁が心臓の収縮・拡張と連動して開閉することで、心臓は絶えず血液を送り出すポンプとしての機能を維持しています。

図2;心臓の4つの弁

しかし、これらの弁が何らかの原因で、開きが悪くなると血液の流れが制限されたり(狭窄症)、閉まりが悪くなると血液が逆流したり(閉鎖不全症)することがあり、これを「心臓弁膜症」と呼びます。

狭窄症や閉鎖不全症を放置すると、心臓に負担がかかり心機能が低下するばかりでなく、息切れや胸の苦しさ、浮腫みといった心不全症状を生じたり、不整脈の出現を認めたり、さらには肺や肝臓、腎臓などの全身の重要な臓器にも負担がかかり、進行すれば全身状態の悪化が予想されます。

心臓弁膜症の治療

弁膜症は、個人差はありますが進行性の病気です。弁膜症が軽度、または無症状の場合は利尿薬(尿を出しやすくするお薬)などの薬物による対症療法が行われますが、根本的な治療は手術以外ありません。息切れなどの自覚症状を認める場合や、心機能が低下してきた場合などには手術が考慮されます。

手術を行うことで、心臓の負担を軽減し、未治療で経過した場合の心機能低下も予防できます。日常生活においても、息切れや浮腫みといった症状が改善されることが予想されます。また、手術後の生存期間が延長することが期待されます。

心臓弁膜症の手術

手術には、病変がある弁に対して、自己の弁を温存して修復する「弁形成術」と、人工弁に交換する方法「弁置換術」があります。

人工弁には生体弁(ウシの心膜やブタの大動脈弁を用いた生体由来の人工弁)とカーボンなどの金属からできた機械弁があり、各々以下のような特徴があります(図3)。

生体弁は、機械弁に比べて抗血栓性に優れるため、血栓塞栓症に伴う合併症が少なく、抗凝固療法の必要性が軽減でき、そのため抗凝固療法に伴う出血の合併症が少ないという利点があります。一方で、機械弁に比べて耐久性に劣ることから再手術の確率が高いという欠点があります。一般に10-15年で劣化を生じるとされています。機械弁の最大の利点は、耐久性に優れていることです。しかし、生涯にわたる抗凝固療法(血液を固まりにくくする薬を内服)が必要であり、定期的な通院による血液検査や、納豆などの特定の食品の摂取禁止など、生活に一部制限が強いられます。また、出血の合併症を生じる可能性があります。これらの長所・短所を踏まえて、患者様の年齢や合併疾患、生活スタイルに応じて最善の選択を行なっています。

弁形成術の場合、自己弁膜の温存が可能であり、抗凝固薬(血液をサラサラにするお薬)の内服が不要であったり、心機能の温存に有利とされます。

弁組織の変性が高度で形成が困難な場合には弁置換術が選択されますが、可能な限り積極的に弁形成術に取り組んでおります。

図3;人工弁

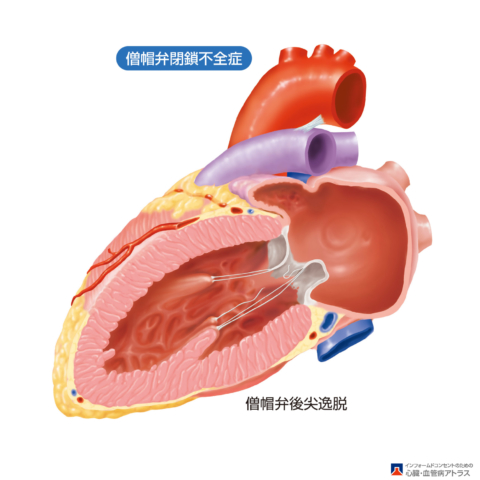

僧帽弁形成術

心臓弁膜症の一つに僧帽弁閉鎖不全症があります。これは、左心房と左心室の間にある僧帽弁の閉まりが悪くなる病気で、僧帽弁逆流により息切れなどの心不全症状や不整脈、心機能の低下を生じます。僧帽弁は2枚の弁尖で構成されており、ヒモ状の腱(腱索)によって左心室(乳頭筋)から引っ張られていますが、組織変性などによりこれらの構造が壊れてしまうことなどで弁閉鎖不全が起こります(図4)。

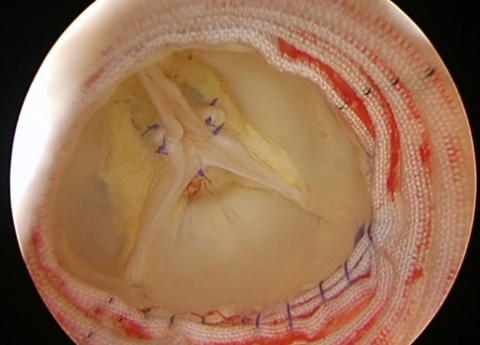

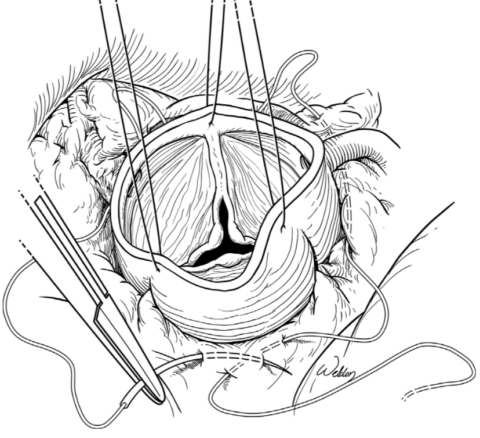

図4;僧帽弁閉鎖不全症

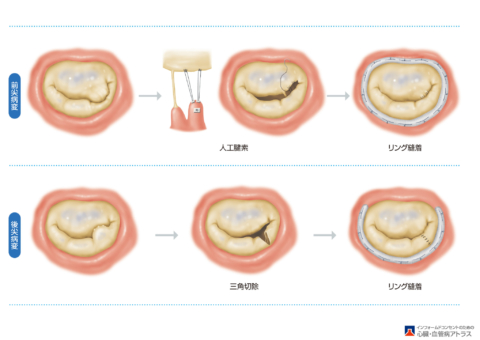

治療法として僧帽弁形成術が広く行われており、病変のタイプに応じて切除や縫合、腱索の再建(人工腱索)などを行い、さらに弁輪に人工のリングを縫い付けて逆流の再発予防を講じます(図5)。僧帽弁形成術では、自己弁が温存可能なため、生涯にわたる抗凝固療法が不要であり、心機能の温存や遠隔予後に有利とされています。ただし自己弁の変性が高度であるなど、自身の弁の修復が困難な場合は、人工弁による僧帽弁置換術が必要となります。当科では、僧帽弁形成術が可能な症例においては弁形成術を基本方針としており、患者様の生活の質の向上に努めています。

図5;僧帽弁形成術

「一緒に力を合わせてこの難局を乗り越えましょう。」手術説明の際に私がご両親にかける言葉です。心臓病のこどもは100人に1人の頻度で生まれ、そのうち8割のこどもに手術治療が必要とされています。思ったより多いと思いませんか?これまで当院で多くのこどもたちが心臓手術を受け、笑顔で元気に退院していきました。しかし、ほとんどの家族にとって、愛する我が子の心臓手術は初めての経験であり、手術に向けての不安は言葉では言い表せないほどでしょう。心臓手術は、ホクロの切除や、まぶたを二重にするような手術とは一線を画します。生命に係わる手術なのです。不安を取り除き、少しでも家族の気持ちに寄り添った治療を行いたい。ご両親と私たち医療者は病気と戦う同士なのです。我が子を治療するつもりで、全力で治療に望みます。冒頭のことばはその気持ちの現れです。今の難局を乗り越えれば未来が拓けます。さあ顔を上げて、勇気を持って一緒に頑張りましょう。

| 講師 若松大樹 医学博士

Hiroki Wakamatsu, MD, PhD 栃木県立栃木高校卒 平成11年 福島県立医科大学医学部卒 外科専門医 心臓血管外科専門医 心臓血管外科修練指導者 心臓血管外科国際会員 |

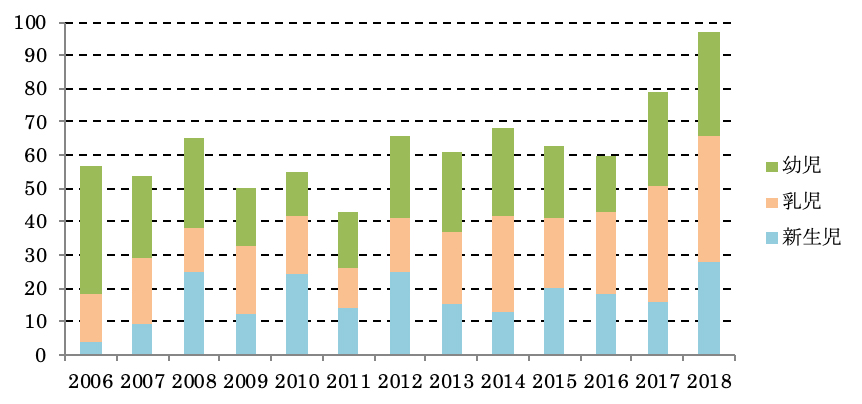

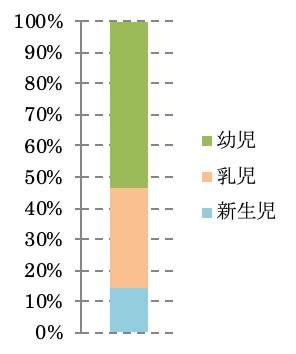

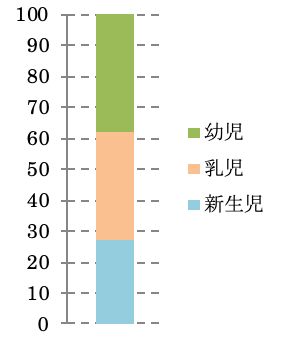

心臓病を抱えたこども達は県内各地から当院に集まってきます。そのため多岐にわたる疾患に対して、幅広い治療が求められます。東日本大震災の年に手術件数の減少がありましたが、最近は増加傾向にあります。当院にはNICU(新生児集中治療室),PICU(小児集中治療室)があり、新生児や乳児の手術割合が多い特徴があります。成人期に達した先天性心疾患に対する外科治療も行っています。手術症例数や、手術内容にも若干の違いがあるため単純な比較は困難ですが、全国成績に比べても良好な治療成績を収めています。

2006~2018年まで 当院の先天性心疾患の総手術件数 829例

手術死亡17例 (2.05%)

全国平均 先天性心疾患の手術死亡率2.7%

手術直後はICU(集中治療室)に入室し、全身管理を行います。

状態が安定すれば、PICU(小児集中治療室)や一般病床へ移動します。

手術当日はご家族も待機していただくことがあります。

その場合は、近隣のパンダハウス(病と闘うこどもと家族のサポートハウス)や、福島県青少年会館での宿泊を案内させていただいております。

心臓の手術後は、胸の真中や側部に傷が残ります。

でも決して恥ずかしがることはありません。

前を向いて胸を張りましょう。

この傷はこどもがご両親とともに命をかけて勇敢に闘った証なのですから。

その上で・・・

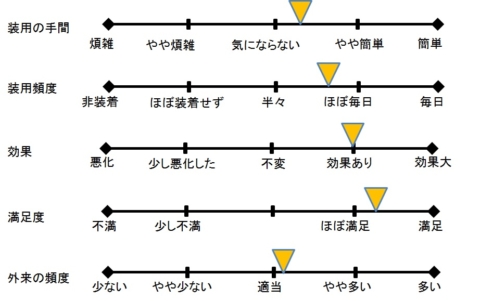

創部縫合は埋没縫合法(抜糸が不必要)を行い、術後はテーピング治療をおこなうことにより創部は以前に比べて目立たなくなりました。しかし、心臓手術後に、創部(胸骨)が膨隆するといったことがしばしば起こります。膨隆しない場合も有り、術直後に見分けることは難しいです。複数回に及ぶ手術の術後や、術前の心拡大が強かった場合などに膨隆してくる傾向があります。胸骨変形防止プロテクターは、術後に装着することで胸骨が膨隆するのを防ぐとともに、創部の保護も果たします。当院では2008年から導入しています。

患者さんごとに計測を行い発注します。装用の目安期間は半年間です。

当院で胸骨変形防止プロテクターを装用した家族へのアンケート結果です。

感想

ご不明な点がございましたら遠慮なくお声かけください。

福島県立医科大学附属病院 心臓血管外科学講座

講師 若松大樹

〒960-1295 福島市光が丘1番地

Tel 024-547-1281 Fax 024-548-3926

1.動脈瘤(どうみゃくりゅう)とは?

心臓から全身に血液を送るための水道管の役割を果たしているのが動脈です。心臓から出たすぐのところが胸部大動脈にあたります。

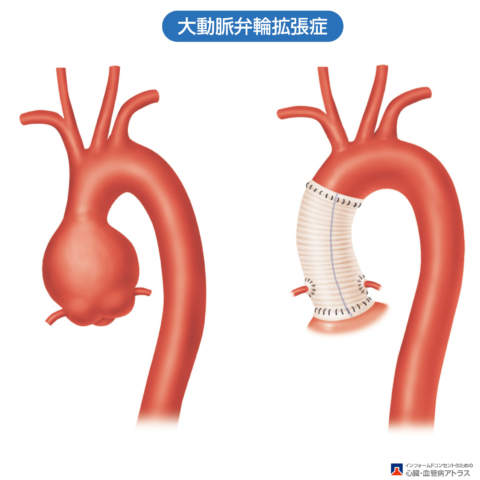

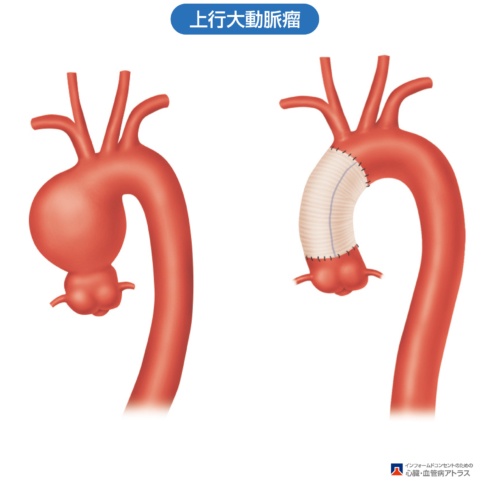

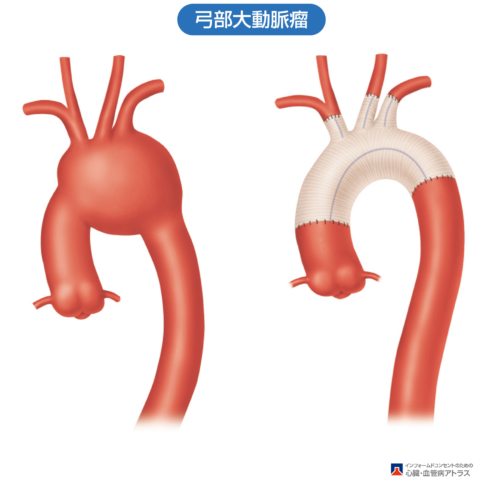

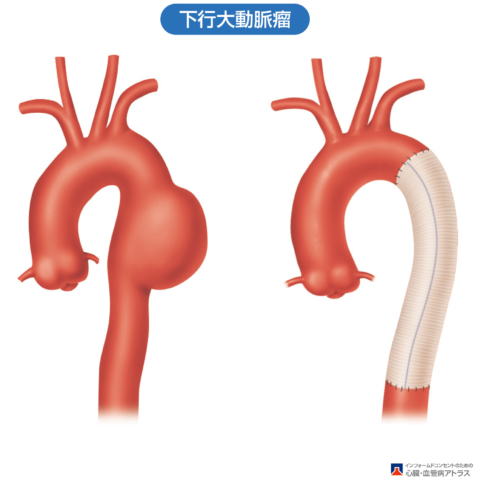

この部分の大動脈が拡張して瘤化するものが胸部大動脈瘤です(図1)。正常の径が30 mm程度とされ、その1.5倍(45 mm程度)を超えると動脈瘤と診断されます。原因としては、動脈硬化性(高血圧や喫煙などが関与)が最も多い要因とされますが、その他には炎症や感染性、外傷性などいくつかの原因が考えられます。

図1. 胸部大動脈瘤の模式図と治療の例

2.動脈瘤になると何が問題?

動脈瘤は水風船のようなもので拡張するとある時点で破裂や大動脈解離(後述)に進展し緊急手術が必要になることがあります。突然死の可能性もあります。

したがって、そのような状態になる前に予防のための治療が必要になります。

3.胸部大動脈瘤でみられる症状は?

破裂や大動脈解離がなければ無症状であることが多いです。しかし、発生した部位によっては嗄声(声がかすれる)を生じ、それがきっかけで診断されることも少なくありません。

破裂や大動脈解離を生じた場合には激烈な胸や背中の痛みを感じます。そのような場合にはすぐに病院を受診してください。

4.診断のためにどんな検査を?

CT検査が最も有用な検査です。低侵襲で外来でも検査が可能です。動脈瘤の部位や大きさ、その他の臓器との関連、破裂や大動脈解離の有無など診断することが可能です。また、治療の方法を検討するにあたっても必須の検査となります。動脈瘤が疑われる患者様にはCT検査を行い確定診断しています。

5.胸部大動脈瘤ではどんな治療を?

大動脈瘤の部位や血管の状態によって治療法が異なり、以下の2通りの方法があります。

病変部を人工血管で交換する手術で理論的にはどのような形態でも施行可能です。

人工心肺(心臓、肺の代わりに人工の心臓・肺で全身の血流を維持する装置)が必須になります。

(=体に対する侵襲は後述のステントグラフト内挿術よりも大きいと言えます。)

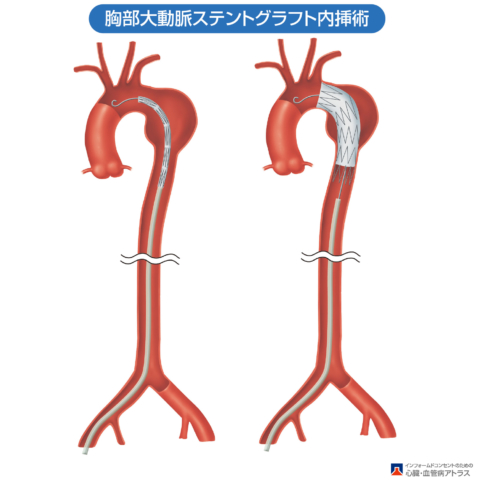

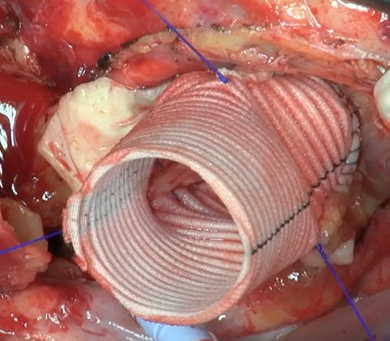

動脈瘤を内張りするように人工血管とステント(金属の骨格部分)が一体になったものを血管内に留置します。

動脈瘤の形態によっては施行ができない場合や人工血管によるバイパス手術を一緒に行うことがあります。

小さな傷で主に大腿動脈(鼠径部の動脈)を露出して挿入できるため、開胸手術と比較して体にかかる負担は小さいと言えます。

エンドリーク(治療後に何らかの形で動脈瘤の中、ステントグラフトの外に血流が入る)のために追加治療が必要になることがあります。

図2. 胸部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術

1.大動脈解離とは?

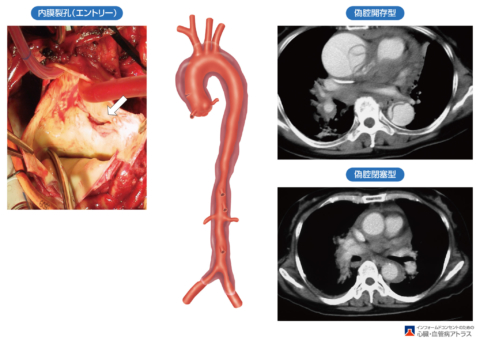

大動脈の壁は3層構造(内側から、内膜・中膜・外膜)をしています。動脈硬化などの要因で内膜・中膜に亀裂を生じ、外膜と中膜の間に血液が流入した状態をいいます(図3)。

大動脈解離を生じた範囲によって以下の2つのタイプに分類されます。

A型:上行大動脈(心臓をでてすぐの部分の大動脈)に解離がある場合

冠動脈(心臓自体を栄養する血管)や脳への血流を維持するための血管および心臓の弁などが上行大動脈の周辺にあり、致命的な合併症を生じる可能性が高いため、緊急手術の適応になります。

B型:上行大動脈に解離がなく、それより先から解離がある場合

腸や腎臓、下肢などへの血流障害、破裂がなければ安静、血圧管理を行います。

約3週間程度の治療を行い退院となります。

図3 . 急性A型大動脈解離の例

2.どんな症状がでるの?

突然の激烈な胸痛や背部痛が典型的な症状です。解離の部分が進展すると腰痛を生じることもあります。

大動脈は全身に血液を送るための水道管の役割を果たしています。その先の血流が障害されることで多彩な症状を呈することがあります。半身麻痺、意識障害(脳梗塞)、下半身麻痺(脊髄梗塞)、呼吸苦(心不全)、腹痛(腸管虚血)、下肢痛(下肢虚血)などで発見されることがあります。

3.大動脈解離ではどんな治療を?

大動脈解離のタイプによって治療方針が異なります。

A型:原則的には人工血管置換術の適応になります。(胸部大動脈瘤の治療を参照)

B型:臓器血流の障害や破裂がなければ安静、血圧管理(血圧を下げる)の適応になります。破裂や臓器血流の障害があれば人工血管置換術やバイパス手術が必要になることがあります。また、血管内治療が適応される場合もあります。

血管状態に合わせた治療を行うことになります。

Q1.腹部大動脈瘤(Abdominal Aortic Aneurysm)って何?

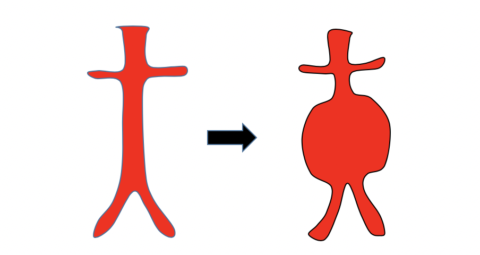

腹部大動脈瘤は腹部大動脈という比較的大きな血管(木で言えば幹のようなものですね)が膨らんでできた瘤(コブ)です。イメージとしてはこんな感じです(腹部の動脈を抜き出して描いています)。高さで言えば、おへその高さくらいです。

もともと生まれたときは上図左のような血管ですが、生活習慣や年齢の影響で動脈硬化が進んでくると、上図右のように血管の一部が大きくなってくることがあります。ただし、そもそも血管の太さは部位によっても違いますので、どこからが「ただ太く」てどこからが「動脈瘤」なのか基準を設けなくてはなりません。一般的には、「正常の太さの1.5倍以上拡大」してきたらそれは「動脈瘤」であると定義します。腹部大動脈の正常径は約20mmですので、直径が30mmを超えると「腹部大動脈瘤」と呼ぶことになります。

原因としては「動脈硬化」がほとんどですが、他に「炎症性」「感染性」「外傷性」「先天性」も存在します。また、女性よりも男性に多い病気です。

A1. 大動脈瘤とは、「大動脈の一部の壁が、全周性、または局所性(径)拡大または突出した状態」である。腹部大動脈瘤は直径が30mmを超えるものをさす。

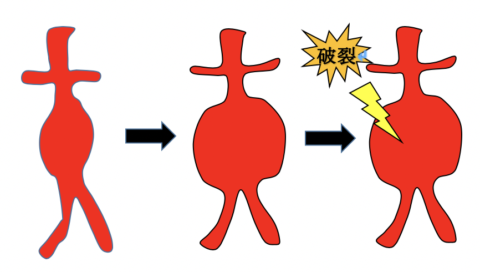

Q2. 腹部大動脈瘤を放置した場合どうなるの?

それでは、腹部大動脈瘤がある人の行く末はどうなるのでしょうか。

腹部大動脈瘤は、人によって拡大速度は違いますが、通常は段々大きくなっていきます。

大きくなった腹部大動脈瘤はある限界を超えると破裂します。正確には、動脈壁に亀裂が入って、血液が血管外に流れ出します。血管の中はものすごい圧力ですから、勢いよく血管から血液が飛び出してくるわけです。通常は、背中側の膜に覆われた組織(後腹膜)に出血することが多いですが、中には腹腔内(小腸や胃などがはいっている空間です)や消化管の中そのものに出血をきたすこともあります。いずれにせよ、大量の血液が失われ、体の臓器に血液が届かなくなります。この状態を放置すれば、早々に命を落としてしまう、大変危機的な疾患です。

では、どのくらいの大きさになったら破裂するのでしょうか。今では放置する人が少なくなってきたので、少し昔のデータ(2003年のNew England Journal)になりますが、3年の経過では動脈瘤径が4cm未満の人で約1-2%、4cmから5.5cm未満の人で約10%、そして5.5cm以上の人で約80%の人が破裂すると報告されています。大きくなればなるほど破裂するリスクは高いということです。また、拡大速度が早い場合や血管から突出した形状(嚢状動脈瘤)の場合も破裂の危険性が高いとされています。さらに、女性の方が男性よりも3倍近く破裂するリスクがあり、高血圧、喫煙、慢性閉塞性肺疾患合併になると破裂リスクを助長します。

破裂時には非常に強烈な痛みを生じます。腹痛や腰痛であることが多いです。

A2. 徐々に拡大し、時期が来れば破裂します。特に直径が5.5cm以上のものは破裂する危険性が高いです。破裂するときは強烈な痛みを伴います。

Q3. 腹部大動脈瘤の症状にはどういったものがあるのですか?

残念ながら自覚症状は乏しいというのが特徴の一つでもあります。痩せている人であればお腹を触れば、ドクンドクンと拍動した腫瘤を感じることができるかもしれません。これで発見される人は運が良い人でしょう。通常の健康診断の項目(血液検査、胸部レントゲン検査、心電図検査)ではまず発見されません。また、日常生活を送る上で、何か支障をきたすということでもありません。

他の病気の精査のために行われたCT検査で偶然に発見される人、開業医の先生による腹部超音波検査で偶然に発見される人、人間ドックで発見される人がほとんどです。

稀なケースとしては、あまりに動脈瘤が大きすぎて消化管を圧迫することによる食欲不振をきたすことがあります。また前述したように破裂した場合は腹痛または腰痛を伴います。

A3. 症状はほとんどなし。なので、人間ドックで指摘される以外は、偶然に発見されることが多い。

Q4. 腹部大動脈瘤の治療法にはどういったものがあるのですか?

治療法としては大きく分けて2通りです。「腹部大動脈人工血管置換術」と「腹部ステントグラフト内挿術」です。日本循環器学会のガイドラインでは、4.5cm以上は手術を考慮する段階であると記載されています。

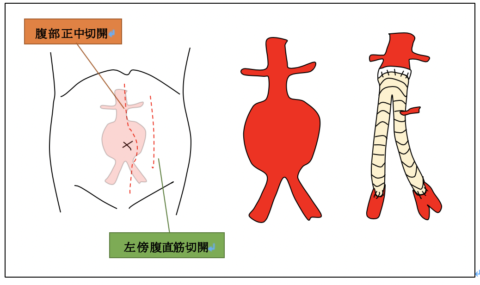

腹部大動脈人工血管置換術は、腹部正中切開による腹腔経由の手術と左傍腹直筋切開による後腹膜経由での到達方法があります(当施設ではどちらも可能です)。どちらも大動脈に直接到達し、大動脈瘤を切除し人工血管に置き換える手術となります。用いる人工血管はY型のものとI型のものがありますが、Y型を用いるケースがほとんどです。後述する腹部ステントグラフトと比較しても古くから施行されている術式であり、また手術成績も安定しています。また、腹部大動脈と人工血管を直接吻合していますので、接続状態は確実となります。腹部大動脈瘤も切除されることになりますので、破裂のリスクはゼロになります。ただし、体に対する負担は、後述する腹部ステントグラフト内挿術と比較すると大きくなります。術翌日あるいは術翌日あたりから食事摂取を再開します。腸管の動きの回復次第では、日数を空けてからの再開となることもあります。術後新たに必ず追加になる薬はありません。若年者の方向けの手術です。手術時間は、2時間30分から4時間です。

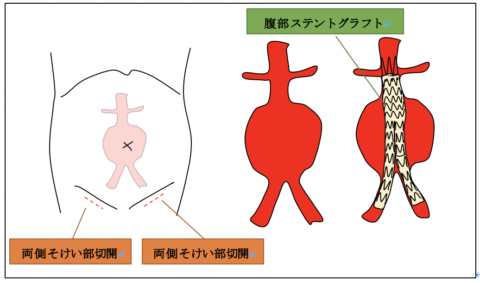

腹部ステントグラフト内挿術は、両足の付け根を約3cm切開し、大腿動脈と呼ばれる動脈からカテーテルを挿入し、人工血管とバネ状の金属が一体となったものを動脈内に留置することにより瘤を隔離する方法です。こちらも血管の中で組み立ててY字型にすることが通例です。このことで大動脈瘤自体は残存しますが、血液はステントグラフトの中のみを通ることになり、大動脈瘤への血流の流入はなくなります。血液の流入がなくなると当然圧力もかからなくなるので、大動脈瘤の破裂の危険性がなくなるという治療です。腹部大動脈人工血管置換術と比較すると、体にとっては優しい治療と言えます。ただし、腹部大動脈瘤自体はその場に残りますので、ステントグラフトの隙間から漏れた場合は、動脈瘤に圧力がかかり、破裂のリスクを負うことになります。当院では5年間で約90%の方は何も治療の必要がないと判断され、そのまま経過観察されています。8%の方は何らかの追加血管カテーテル治療が必要であり、2%の方が腹部大動脈人工血管置換術やそれに準じた手術が必要になっています。術後新たに追加になるという薬は通常はありません。ご高齢の方向けの手術です。手術時間は1時間から2時間です。

A4.腹部大動脈人工血管置換術と腹部ステントグラフト内挿術があります。どちらが適切かどうかは患者様の状態と血管形状によります。主治医とよく相談しましょう。

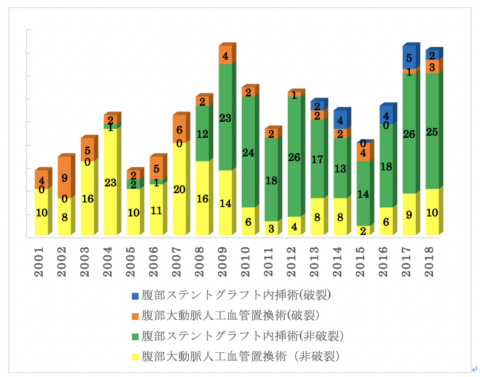

Q5. 福島県立医科大学で、腹部大動脈瘤に対する手術はどれくらいやっているのですか?

A5. 2018年は40例の腹部大動脈瘤の治療を行いました。

Q6. 手術の合併症にはどんなものがあるのでしょうか。

出血 どちらの術式を選択しても、血管を扱う手術ですので、出血のリスクを伴います。出血の程度が甚だしければ、輸血を行う必要があります。術後もドレーンからの出血が多かったり、皮膚の下に血の塊(血腫)を来たし増大傾向にある場合は勿論、再手術(止血術)の対象となります。

腸管虚血 腸の血流が滞り、腸の細胞が壊死することがあります。最悪の場合腸を切除する必要が出てきます。人工肛門増設を要することもあります。

血管損傷 腹部大動脈人工血管置換術の際は、動脈の遮断が血管損傷のリスクとなります。腹部ステントグラフト内挿術では、ステントグラフトを目的の血管の場所まで運んでいく際に通り道の血管を損傷する可能性があります。血管損傷を来した場合は直接、皮膚から血管に到達し、止血修復術(人工血管置換術を含む)をすることもありますが、ステント(stent)留置などの血管内カテーテル治療で処置可能であれば、これで対処することもあります。また、ステントグラフトを留置した事による大動脈解離という合併症も存在します。当院でも1例経験がありますが、幸い大きな手術による処置は必要ない形態(B型大動脈解離)であり、経過観察としています。進展すればやはり人工血管置換術が必要になります。

心機能障害 腹部大動脈人工血管置換術では大動脈遮断が心機能障害とリスクとなります。血圧が高くなり、血管抵抗が高くなることから心臓に負担がかかります。もともと心臓の機能が低下している方は要注意です。術前の心臓機能をよくチェックしておく必要があります。一方、ステントグラフト内挿術では心臓にはそれほど負担をかけません。

血栓塞栓症(コレステリン塞栓症) 腹部大動脈人工血管置換術と腹部ステントグラフト内挿術の両方で起き得ます。動脈硬化の産物(プラーク)や血栓が、手技の過程で血中に飛散し、末梢の血管を閉塞してしまう合併症です。下肢の末梢を閉塞した場合は、最悪切断術を考慮することもあります。腎臓にとんで腎障害となれば、人工透析が必要になる場合もあります。

腎障害 上述したコレステリン塞栓症の他に、腹部ステントグラフトでは造影剤による副作用としての腎障害を呈することがあります。この場合一時的に人工透析を施行することもあるかもしれません。

脳梗塞 腹部ステントグラフト内挿術では、カテーテルが脳へ分枝する血管の近傍を通過するので、血栓塞栓症による脳梗塞を来す可能性がありますが、現時点(2019年)で腹部ステントグラフトによる脳梗塞を来した方は当院ではゼロです。

エンドリーク 腹部ステントグラフト内挿術特有の合併症です。動脈のステントグラフトの隙間から血液が瘤内にもれてしまう現象です。5つのタイプが存在しますが、タイプによっては追加治療が必要なものもあります。

感染 人工血管もステントグラフトもどちらも人工物(インプラント)です。人工物は細菌の培地となりやすいことが知られています。感染が判明した場合、異物は抜去するのが原則ですが、全身状態を考慮した場合、そうした手術が難しい場合もあります。

A6. 頻度は高くはありませんが、合併症はあります。

Q7. 結局、腹部大動脈人工血管置換術と腹部ステントグラフト内挿術ではどちらが良いのですか?

腹部大動脈瘤を破裂する爆弾に例えると、腹部ステントグラフト内挿術では、爆弾が体に残るものの、火薬が除去されるような状態になると考えることができます。火薬が除去されることになるので、結果として爆弾は爆発しません(動脈瘤は破裂しません)。一方で、腹部大動脈人工血管置換術は、火薬とともに爆弾そのものも除去するといった状況に例えられます。どちらがより完全な治療方法に近いかというと、動脈瘤の処理といった観点から言えば、爆弾そのものも除去している腹部大動脈人工血管置換術の方が優れています。ただし、手術の大きさ(侵襲度)は腹部ステントグラフトの方が小さいので、体には優しい治療といえます。

血管の形態からみると、あまり複雑な走行している血管では当然、腹部ステントグラフトは不利になります。前述したエンドリークの可能性が高まります。不完全な爆弾の火薬処理になる可能性があるということです。腹部ステントグラフトに適した血管は、まっすぐで比較的均一で、血管内の性状が良いのもののほうが好ましいのです。

A7. それぞれの治療には一長一短があります。どちらが適しているかは、外来でよく主治医と相談しましょう。

下肢静脈瘤

下肢静脈瘤とは

下肢静脈瘤は皮下の静脈(浅い部分に存在する)が太くなったり曲がったりする病気です。格好悪い他に、静脈に血液が滞ることによって重苦しさ、鈍痛、むくみ、熱感、下肢の冷感を生じたりします。皮膚に変化がおきて、湿疹や色素沈着(黒っぽくなる)を生じたり、重症では皮膚がくずれ潰瘍になったりします。原因がよくわからないことが多く、静脈の弁がゆるくなって血液が逆流し下肢に滞ることで生じます。

下肢静脈瘤は、良性の病気で死亡に至ることはありません。合併症で炎症を生じたり、まれにエコノミークラス症候群を起こしたりすることもありますので、静脈瘤がある方は下肢を積極的に動かしたり、治療用のストッキングをはいて予防してください。逆流による症状が強い方には、手術など積極的な治療を選択します。以下に主な治療法を示します。

下肢静脈瘤例

色素沈着もところどころに認めます。

治療法

①生活の工夫、圧迫療法

下肢をじっと下げて座っている時間、立っている時間を少なくするよう、足首の運動をしましょう。時々足を挙上し休む時間を作ったり、マッサージも効果あります。圧迫療法とは、弾力性の包帯を巻いたりストッキングを着用し、下肢を圧迫します。巻き方やはき方にはコツがありますのでご相談ください。

②硬化療法

血管に刺激性の薬剤を注入し、炎症をおこし静脈内を閉塞させる方法です。軽症の方に行われます。外来で施行できます。

③手術

逆流が強い例に行われます。教室ではレーザーや高周波カテーテルを静脈内に挿入し、加熱により血管内を焼灼し閉塞させる静脈内熱焼灼術を施行しています。局所麻酔で行うことが多く、静脈瘤は同時に小さな創からとってしまいます。当日夕方から歩くことが可能です。

以上を組み合わせて、症例に応じて治療しています。

静脈血栓塞栓症

静脈血栓塞栓症とは

下肢の太い静脈(深部静脈)に血液が固まってしまい、静脈血液が滞るとむくみや痛みを生じます。これが深部静脈血栓症です。足や末梢の静脈の血栓は、血液の流れによって流され、肺の動脈に詰まってしまうものが肺動脈血栓塞栓症です。血栓がたくさん詰まるとショックや血圧が下がったり重症になる場合がありますので、怖い病気の一つです。最近は深部静脈血栓症と肺動脈血栓塞栓症の両者を合わせて静脈血栓塞栓症と呼んでいます。

ここでは、主な原因である深部静脈血栓症について記載します。

手術で摘出した肺動脈の血栓

深部静脈血栓症の症状

症状は下肢が腫れる、痛む、色が悪くなる(紫色となる)の3つが主なものです。痛みと腫れが強い例ではできるだけ早期の治療が必要です。

治療法

肺動脈血栓塞栓症で血圧や呼吸が落ち着かない場合は、入院の上、重厚な治療が必要となります。深部静脈血栓症で軽度の場合は、外来でも治療可能な場合もあります。注意すべき点が少なくないのでスタッフの指示に従ってください。以下に主な治療法について記載します。

①抗凝固療法

血液を固まりにくくする薬を注射や飲み薬で投与します。治療の基本です。薬にもいくつか種類があり、血栓症の程度や体の状態によって使い分けます。副作用としては、出血が止まりにくい点があります。

②理学的治療

血栓が小さく、血流により流れていきにくいと判断されれば、適度な運動や弾性ストッキングによる圧迫療法を行います。外来での通院治療も可能です。

③カテーテル治療、血栓摘除手術

重症の例では、まず、カテーテルを静脈内に挿入し、血栓を溶かす薬剤を直接注入するカテーテル血栓溶解療法を行います。また出血の危険があり血栓を溶かす治療が難しい場合は、直接血栓を摘出する手術が行われることもあります。

④下大静脈フィルター挿入

抗凝固療法ができない例では、肺血栓塞栓症の予防のため、カテーテルを用いて上流の太い静脈に、傘のような形状をしたフィルターを挿入します。最近は落ち着いた時点で取り去ることができる回収型フィルターが用いられます。

以上の治療法を組み合わせて施行します。

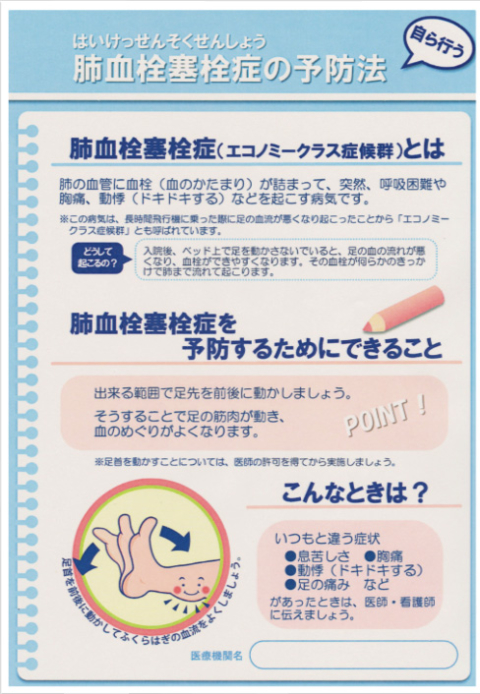

静脈血栓塞栓症の予防

弾性ストッキングや空気マッサージ、さらに抗凝固療法による薬剤治療がありますが、基本は早期離床に心がけ、運動することが最も重要です。

図2 肺血栓塞栓症の予防法

医療事故の再発防止に向けた提言 第2号より

(https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-02setumei.pdf)

重症な心不全の患者さんでは、病態の進行抑制のために薬による治療が行われますが、薬や心臓の手術でもあまり効果がみられない重症化した患者さんへの他の治療法としては、以下のものが挙げられます。

(1)左心補助人工心臓(LVAS)

心臓が十分な血液量を拍出することを維持できなくなった場合には、左心補助人工心臓が用いられることがあります。しかし、血栓症や感染症などの問題があり、現在のところ、心臓移植に代わるものではなく、心臓移植までのつなぎとして用いられています。

(2)心臓移植

他人の心臓を体内に移植する方法です。心臓移植がうまくいけば、退院後、社会復帰・復職・復学が可能で、元気な生活を取り戻すことができます。しかし、提供される心臓の数に限りがあるため、移植が必要なすべての患者さんに実施できるわけではありません。また、実施できたとしても、移植手術後は免疫抑制剤の服用を続けなければなりません。

経カテーテル的大動脈弁置換術(Transcatheter aortic valve implantation;TAVI)

大動脈弁狭窄症(Aortic Stenosis : AS)は、心臓の出口のドアの役割をしている大動脈弁が変性・硬化することで弁の開放が制限され、心臓に負担がかかる病気です。一般的に進行性で弁狭窄が心機能の限界を超えたところで、運動時の息切れ、胸痛などの自覚症状が出現します。最終的には心不全に至り、未治療の場合の生命予後は極めて不良であることがわかっています。これまで、開胸・人工心肺を使用した大動脈弁置換術(Aortic valve replacement : AVR)が標準治療とされてきましたが、年齢や全身状態、併存疾患を考慮した場合に従来の手術では治療が困難(体力的に手術を乗り越えることが難しい)と判断され、有効な治療を受けられなかった患者さん達がいました。

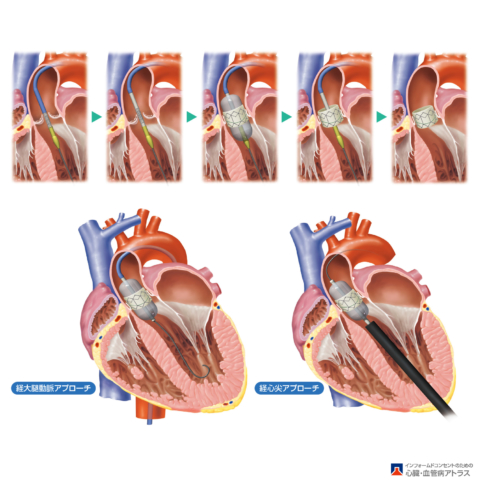

TAVI治療は、胸骨を切らず、人工心肺を使用せず、足の付け根や胸の小さな傷からカテーテルを用いて自己の大動脈弁の内側に人工弁を植え込む、非常に低侵襲な治療です(図1)。2002年フランスにおける生体内初留置以来、これまでに世界中で約30万例のTAVIが実施されています。日本でも2013年の医事承認後、全国の認定施設で実施されており、欧米を上回る優れた治療成績が報告されています。当院においても、2017年にハイブリッド手術室稼働後にTAVI施設認定を取得し、循環器内科と心臓血管外科、麻酔科や臨床工学技士、看護師や放射線技師などのコメディカルがハートチームを組んでTAVI治療を行っております。これまで当院でTAVI受けられた患者さん達は皆さん留置に成功し、大きな合併症を残すことなく、順調に退院されております。手術後の体力低下が少なく、スムーズに自宅での生活復帰が期待できる本治療は、従来の開胸手術が困難な患者さん達にとって画期的な先端治療であると言えるでしょう。

図1;TAVI

現在、TAVI治療対象は、1)弁尖硬化による大動脈弁狭窄症があり、2)従来型の開胸手術を受けることが難しい(ハイリスクな)患者さんに限定されております(血液維持透析を要する慢性腎不全の場合は、保険適応外です)。

手術ハイリスクの定義は、一般的に、1)80歳台以降の高齢者で、2)介護サポートを要する体力低下(フレイル)を伴う場合、3)肝硬変、血液疾患、脳血管障害、リウマチ疾患などの慢性疾患を有する場合や、4)以前に心臓手術を受けている場合などが該当します。TAVI治療は、従来の大動脈弁置換術と比較し体への負担が少なく、近年の研究では術後早期および中期(数年まで)の良好な治療成績が報告されています。一方で術後遠隔期(10年以上)の治療成績が不明であり、TAVI留置には解剖学的な留置制限(大動脈弁の形や大きさなどによります)が存在することなど、今後の改善の余地を残す新しい治療でもあります。

当院における大動脈弁疾患治療においては、TAVIやMICS(低侵襲大動脈弁置換術)手術、従来型大動脈弁置換術(胸骨正中切開)の選択肢の中から、それぞれの患者さんに最適と思われる治療法を提案させていただいております。

大動脈弁形成術に関するご質問・お問い合わせは、

専用メール fmu.aorticvalverepair@gmail.com

福島県立医科大学 心臓血管外科外来 直通電話:024-547-1224

までお気軽にお問い合わせください。(担当;心臓血管外科学講座 五十嵐 崇)

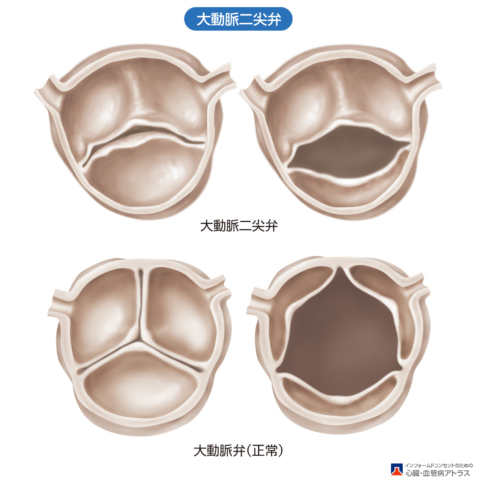

大動脈弁形成術について

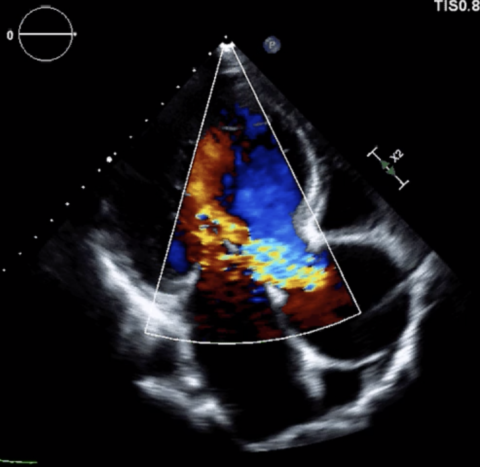

図1;大動脈弁閉鎖不全症の心臓エコー検査 大動脈弁の構造が壊れているため、高度の逆流を生じています。

人工弁には血栓(血液の塊)がこびりつくことがあります。これらが弁の動きを妨げると、弁の開放や閉鎖が不完全になり、心不全(心臓に負担がかかり、十分に機能できなくなる状態)の原因となります。

また、血栓が遊離した場合、どこかの血管を閉塞させてしまう「塞栓症」を引き起こす可能性があります。脳血管に閉塞を生じれば脳梗塞を引き起こすことになり、麻痺など重症な後遺症を残す可能性があります。

人工弁には機械弁と生体弁の2種類があり、生体弁では血栓弁は生じにくいとされていますが、自己弁と比較すれば多いことも事実です。60歳以下の若年齢の患者様の場合、長期耐久性を優先して機械弁を選択することが一般的ですが、この場合には血栓弁の予防のために抗凝固療法(血液を固まりにくくするお薬を生涯内服することになります。)が必要になります。この抗凝固療法は、医療の様々な場面で使用されている重要な治療法ですが、残念ながら副作用を少ないながらも生じ得ます。代表的かつ最も重要な副作用は「出血」です。脳出血のような重要臓器の出血を引き起こす可能性があります。

現代医療においては、体内に様々な人工物が移植される場合があります。手術であれば、人工関節や人工内耳、眼内レンズなどがそうです。心臓手術で移植される人工弁も含めてこれらの人工物が移植後に感染してしまう「人工物感染」の可能性があります。人工物は自己組織と異なり、それ自体には血流がありません。このため免疫機能が十分働かないため、一旦人工物を温床として感染が成立してしまうと、その人工物ごと交換して感染を取り除かないと感染治癒を得ることが困難です。「人工弁感染」の場合、再心臓手術で人工弁を交換することになりますが、初回手術と比べて手術のリスクは若干高くなります。

生体弁と機械弁を選択する上で大きな要素の一つは手術時の年齢です。生体弁は移植後10年で再手術回避率が約10-15%程度です。つまり70歳以上の患者さんであれば一度の手術で生涯を全うできる可能性が高いことになります。一方で60歳以下の患者さんの場合、生体弁の劣化に伴い再手術が必要になる可能性が高くなります。このため、60歳以下の患者さんが弁置換術を必要とする場合、長期耐久性を考慮して機械弁を選択することが一般的です。

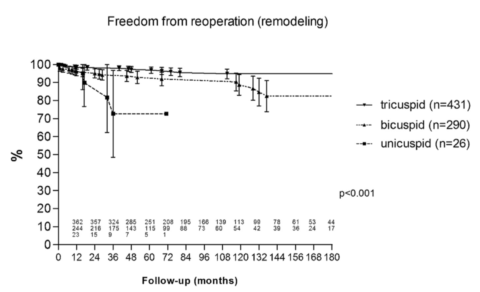

図;Remodeling法を用いた大動脈弁形成術の長期成績

Hans-Joachim Schäfersら 「Reexamining remodeling」J Thorac Cardiovasc Surg 2015;149:S30-6より引用

弁尖が粘液変性したことにより組織が余剰になると「逸脱」と呼ばれる弁尖の接合不全を生じる状態になります。これを修正するために、弁尖の中央を少しずつ縫い縮めて弁尖の高さを調整する方法です。

図;3つの弁尖の高さを調節するために接合部の中央で自由縁を縫縮するCentral plicationを行なっています。

弁輪が拡大すると弁尖の接合が不完全になります。これを修正するために拡大した弁輪に沿ってゴアテックス縫合糸を用いた波縫いを行い、弁輪を適切な大きさに縫縮する(巾着袋の首のように)方法です。

図;ゴアッテクス縫合糸を用いた弁輪縫縮術

Ulrich Schneiderら 「Suture Annuloplasty Significantly Improves the Durability of Bicuspid Aortic Valve Repair」Ann Thorac Surg 2017;103:504-10より引用

図;人工血管を用いたRemodeling法による大動脈基部の再建

様々なメリットを持った大動脈弁形成術ですが、現状では問題点もあります。

などが挙げられます。

これらのことを踏まえて、我々の考える大動脈弁形成術が望ましい患者さんとしては、

65歳未満の方の場合、人工弁置換であれば機械弁を選択される可能性が高く、これを回避できる可能性があります。終生の抗凝固療法を回避できるメリットは大きいと考えます。

抗凝固療法で用いられるワーファリンというお薬は催奇形性の問題と出産時の出血の問題があるため、通常であれば妊娠・出産はできないと考えられます。若年女性が機械弁置換を受けた場合、妊娠・出産は困難となってしまうということです。妊娠・出産の可能性を残したい場合に、弁形成術は威力を発揮する手術だと言えます。

ワーファリンを内服する患者さんは通常は4-6週間に一度外来で血液検査を行い、薬の効き具合が適正かどうか確認しなければなりません。薬の効果に影響するような食品は極力避けるように食事に気をつけなければなりません。出血を生じないように怪我には特に気をつけないといけません。激しいスポーツはできなくなります。このようなライフスタイルの制限を望まない患者さんの場合や活動的な生活を維持していきたい患者さんの場合、弁形成術のメリットがあります。

ひとりでも多くの患者さんに最善の手術を届けられるように取り組んでいます。

是非お気軽にお問い合わせください。

福島県立医科大学 心臓血管外科学講座

大動脈弁形成外来担当 助教 五十嵐 崇

2004年 福島県立医科大学卒業

2006年 福島県立医科大学 心臓血管外科学講座入局

2010年 心臓血管外科専門医取得

2015年 福島県立医科大学大学院博士課程修了

2016年-2018年 ドイツ連邦共和国ザールラント大学胸部心臓血管外科 留学

2018年 心臓血管外科専門医認定機構 修練指導医取得

2018年9月より現職